La niña que soñaba*

Rosario Anzola (poeta, investigadora, docente y cantautora venezolana)

(De cuando María Elisa tenía cuatro años)

(A los cuatro años el sueño es parte de la vida, como el aire o el sol o la comida. A los catorce años el sueño es parte del futuro, como la certeza de seguir viviendo. A los veinticuatro años el sueño es parte de una vida secreta que es necesario compartir. A los treinta y cuatro años el sueño está ubicado en la noche porque están todas las cosas asentadas. A los cuarenta y cuatro años el sueño comienza a tener algo de ayer y algo de mañana. A los cincuenta y cuatro años el sueño se desliza de nuevo por el día. Después de los sesenta y cuatro años, el sueño vuelve a ser urgencia, o parte de la vida como el aire o el sol o la comida).

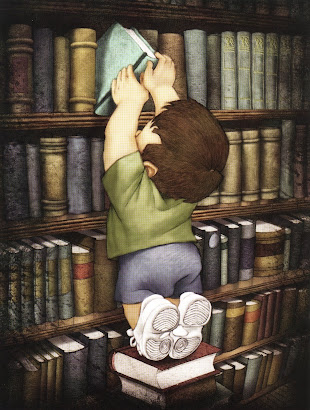

Una vez hubo una niña que le tenía mucho miedo a los caballos. Un día estaba mirando el cielo del patio y vio que las nubes se habían congregado en una alegre fiesta de rosados… Había distintas formas y colores, desde blancas con ramalazos rosa hasta unas nubes larguruchas que mostraban sus morados…Ya se le iban cansando los ojos, de tanto mirar y mirar, cuando de pronto apareció, ante su propio asombro, un radiante caballo que le hacía cabriolas desde una nube polvorienta. La niña, que soñaba, se apoderó de él y (con el consentimiento de la muñeca que llevaba en los brazos) le dio el nombre de “Caballo de las Nubes Color de Rosa”.

La niña era impetuosa y hablachenta, pero el caballo no quería hablar absolutamente nada. Lo único que se le oía era unas campanas de plata que llevaba amarradas a loas patas y que recordaban, de repente, a la música de “Arroz con Leche”. La niña no perdió su entusiasmo y comenzó a llamarlo desde el patio. Caballito –le dijo- Ven aquí…Jugaremos…Te montaré para que me lleves por todo el cielo a pasear…

De pronto, y con un galope vaporoso y musical, el caballo decidió por fin bajar hasta ella, colocándose una nube más abajo. No sé si pueda llevarte a pasear, porque soy el caballo que pasea las estrellas y… ¿sabes una cosa? (le dijo como en secreto y mirando para todos lados) son celosísimas…Hasta se pelean por mí. Tú no ves que de noche no hacen más que picarme los ojos…Se empolvan y se acicalan con sus motas plateadas para lucir sus trajes de gala en las ventanas. Me gustaría pasearte, pero…

No importa caballito…Te voy a hacer una casa debajo del jazminero que hay en ese rincón del patio…Así no tienes que volver arriba. Te adornaré la cola con siemprevivas y bellalasonces, te bordaré una montura con hilos de seda y raso, te peinaré la crin con mi cepillo y te pondré mis cintas y mis lazos…Me vestiré con trajes de princesa para salir por los caminos de los cuentos de hadas.

La niña continuó hablando y hablando, sin percatarse de que la tarde fue arreando las nubes porque ya las estrellas se empezaban a acomodar en sus ventanas, Cuando miró hacia el cielo, ya no estaba el caballo…Bueno, no me voy a entristecer por eso… Yo creo que te robó alguna estrella. Además no hubiera podido montarte porque eres solamente un caballo de aire, de puro aire. Y hay que ver lo que debe ser caerse desde tan lejos.

Si algún día monto un caballo, me monto en uno de verdad…Así me dé mucho miedo. (Y la niña, con paso decidido, agarró a su muñeca y se metió para la casa).

(Siempre guardamos el recuerdo de algún sueño como el del “Caballo de las Nubes Color de Rosa”, como si existiese un caballo que no llegamos a montar o un camino que no llegamos a recorrer…A los cuatro años, el sueño es parte de la vida, pero no cuesta mucho ponernos a soñar que todavía tenemos cuatro años).

*Tomado de Siete cuentos en voz baja (1983). Barquisimeto (Venezuela): Fondo Editorial Lara.